بعد الضجّة التي أثارتها فضيحة نهب المتحف العراقي، حاولت سلطات الاحتلال الأمريكي ترميم صورتها المشوّهة أمام العالم، فعمدت إلى تنظيم عرضٍ استعراضيٍّ موجَّه للإعلام الدولي؛ محاولةً لإعادة تسويق نفسها لا كقوةٍ مدمّرة، بل كـ«حاميةٍ للحضارة».

غير أن الجميع كان يدرك أن الدبّابات نفسها التي تحرس اليوم بوّابة وزارة النفط كانت قد وقفت بالأمس مكتوفة الأيدي، تتأمّل حرائق بغداد وهي تلتهم تراثها. المبنى الوحيد الذي حظي بحمايةٍ حقيقية كان المبنى الذي يحتضن مفاتيح مستقبل العراق النفطي؛ المورد الذي كان منذ البدء سبب الغزو وذريعته.

كانت تلك الحرب في جوهرها نسخةً محدثة من النهب الاستعماري القديم؛ إخضاعُ السيادة الوطنية تحت شعارات «الحرية» و«إعادة الإعمار»، وإعادةُ استعباد الثروة الطبيعية للشعب نفسه الذي كان قد حرّرها في سبعينيات القرن الماضي من قبضة الشركات الأجنبية. تغيّر قاموس الإمبراطوريات، لكن شهيتها لم تتغيّر.

ولكي تمحو قوات الاحتلال أثر الجريمة، نظّمت سلطة الائتلاف المؤقتة عرضًا مسرحيًا أطلقت عليه «إعادة افتتاح المتحف»، تمحور حول الكشف عن كنز نمرود الشهير، ذلك الكنز الآشوري المذهل من الحليّ الذهبية الذي اكتُشف في الثمانينيات وظلّ محاطًا بالأساطير. قبل عام 2003، كانت وسائل الإعلام الغربية وبعض صحف المعارضة العراقية في المنفى قد روّجت لروايةٍ تقول إنّ زوجة صدّام حسين سرقته وهرّبته إلى الخارج. وأنا، مثل كثيرين، صدّقت تلك الرواية ذات يوم.

غير أنّ الحقيقة، كما تبيّن لي لاحقًا من خلال أحاديثي مع علماء الآثار العراقيين – الدكتور مؤيّد سعيد، والدكتور دوني جورج، والدكتور بهنام أبو الصوف – أنّ الكنز أُودِع سرًّا في خزائن محصّنة تحت البنك المركزي العراقي أثناء حرب الخليج عام 1990، لحمايته من القصف والاضطرابات التي أعقبت هزيمة 1991. ظلّ هناك أكثر من عقدٍ كامل، مختومًا بالصمت والعتمة، رهينةً للتاريخ.

وحين بلغني في ربيع 2003 خبر عزم الأمريكيين على «إعادة افتتاح» المتحف بعد شهرين فقط من نهبه، حملت كاميرتي وتوجّهت إلى المكان. عند البوّابة وجدت حشدًا من الصحفيين والعائدين من المنافي، ومن يسمّون أنفسهم «خبراء إعادة الإعمار». منعني الحرس من الدخول لأنني لا أملك بطاقة دعوة.

وبالصدفة التقيت بالصحفي العراقي إبراهيم الزبيدي، أحد المثقفين العائدين الذين استدعتهم سلطات الاحتلال لإعادة تنظيم وزارة الثقافة والإعلام بعد أن حلّها بول بريمر. وكان برفقته الدكتور موفق التكريتي، الصيدلاني الذي عيّنته القوات الأمريكية مشرفًا على وزارة الصحة. وما إن عرفا أنني شاعرة وصحفية عائدة من المنفى حتى قدّماني للجنود الأمريكيين على أنني «موفدة إعلامية». كان كلٌّ منهما يحمل بطاقة تعريف صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية، فتحت أمامنا الأبواب.

دخلنا القاعة الكبرى التي أُعدّت فيها غرفة صغيرة للعرض الإعلامي لكنز نمرود. جلسنا ننتظر وصول بول بريمر – «الحاكم المدني للعراق» كما كانوا يلقبونه – ليؤدي طقسًا استعراضياً من طقوس التبرئة أمام الكاميرات. وقد قدّمني الزبيدي والدكتور التكريتي إلى السفير الإيطالي ستيفانو كوردوني، المكلّف مؤقتًا بالإشراف على وزارة الثقافة. كان دمثًا ومهذبًا، وحين علم أنني أعود من ألمانيا وأنوي تأسيس مركز ثقافي للأدب والشعر، سلّمني بطاقته الشخصية. وبعد أشهرٍ قليلة، كان أول من وقّع على طلب تأسيس منظمتي ديوان شرق – غرب، أول منظمة مجتمع مدني في العراق بعد سقوط النظام.

لكن حين دخل بريمر القاعة، محاطًا بالكاميرات وجموع العراقيين المتهافتين نحوه كمن يبحث عن خلاصٍ مزيّف، انتابني شعور بالغثيان. كيف يُحتفى بمن قاد آلة الحصار التي جاعتنا ثلاثة عشر عامًا، وكأنّه المخلّص؟ كان فلاش الكاميرات يخترق العيون كوميض القنابل، والتصفيق يذكّرني بدويّ الانفجارات.

في تلك اللحظة عادت إليّ صور بغداد المشتعلة عام 1991، مدينتي التي صارت ركامًا، وأصوات الأشباح التي لم تغادرني قطّ.

وقفتُ جامدةً لا أستطيع اللحاق بالجوقة. عندها اقترب منّي ضابط أمريكي طويل القامة، قدّمه لي كوردوني على أنّه جنرال، وقال بابتسامةٍ تملأ وجهه:

«ألستِ سعيدةً بوجودنا هنا؟»

نظرتُ إليه بعينين تحملان غضب أمّةٍ بكاملها، وقلت:

«إجابتي لن تكون كما تتوقّع.

من قال لك إنّ العراقيين جميعًا يرحّبون بكم؟ لقد كذبوا عليكم.

حزنتُ في حياتي مرتين لا ثالث لهما:

يوم رحل والدي عام 1990،

ويوم احتللتم وطني.

الجرح الأول لم يشفَ مع الزمن،

أمّا الثاني فلن يُشفى أبدًا.»

صمت الضابط – ربما فهم، وربما استحى – ثم ابتعد بصمتٍ ثقيل.

غير بعيدٍ عنّا، وقف الدكتور التكريتي وأنا أمام رأسٍ لملكٍ آشوريٍّ مقسومٍ نصفين. شعرتُ أن قلبي انشطر بدوره نصفين. بدأنا نبكي. لم يكن بكاءً عاطفيًا بل وجعَ حضارةٍ بأكملها، اختُصر في لحظة واحدة من الانكسار المشترك.

بكينا على العراق – هو، رغم موقعه إلى جانب المحتل، وأنا، رغم رفضي أن أكون شاهدةً صامتة. فمهما اختلفت المواقف، يبقى في قلب كلّ عراقي شيءٌ من الحنين والألم لوطنٍ مثخن الجراح. وحدهم الذين نهبوا وسرقوا واغتنوا من الخراب ظلّت قلوبهم جامدة.

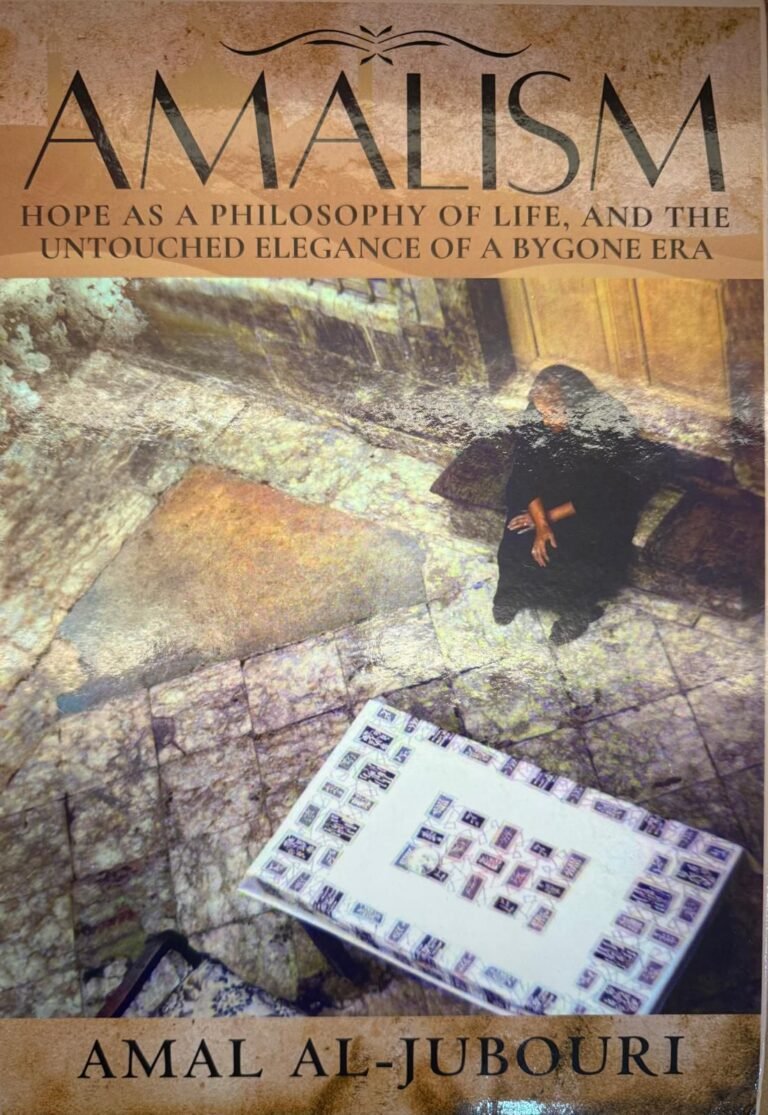

في تلك اللحظة الصامتة التقط مصوّر وكالة رويترز الصورة: عراقيان يبكيان أمام وجه ملكٍ محطّم. سرعان ما نُشرت الصورة في الصحف العالمية وانتشرت كرمزٍ للفاجعة، قبل زمن وسائل التواصل الاجتماعي بسنوات طويلة. نسيت الصورة، لكنني لم أنسَ اللحظة.

بعد أعوام، روى لي الدكتور دوني جورج القصة الحقيقية لذلك التمثال المقطوع الرأس: في مطلع التسعينيات حاولت عصابة تهريبه إلى الخارج، فقطعته بمنشارٍ معدني إلى نصفين لتسهّل نقله عبر الحدود الأردنية. لكن المخابرات العراقية قبضت عليهم واستعادت الرأس. وعندما علم صدام حسين بالأمر أمر بإعدام اللصوص، ووجّه بأن يُترك التمثال على حاله – مكسورًا – ليكون عبرةً لمن تسوّل له نفسه بيع ذاكرة وطنه.

ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، عادت الصورة إلى الحياة من جديد. نشرها أحدهم – مجهول الهوية – تحت العبارة:

«سرقوك يا عراق».

وزعم أن الصورة التُقطت في متحف برلين، ثم تكرّر نشرها على أنها في المتحف البريطاني. تداولها الناس بآلاف النسخ، حتى تلاشى سياقها الأصلي، وباتت أسطورةً بلا حقيقة.

حتى بعض الكتّاب المعروفين – أصدقاء لي – أعادوا نشرها بمعلوماتٍ خاطئة. حاولتُ مرارًا عبر صفحتي، ومن خلال لقاءاتي على قناة «العربية»، وحواراتي مع الإعلامي ناصر صالح ، أن أوضح الحقيقة: أن الصورة التُقطت في بغداد لا في لندن أو برلين، وأن الرجل الذي بجانبي هو الدكتور التكريتي، لا مجهول، وأن دموعنا كانت على آثار وطننا، لا على متحفٍ غريب.

لكن الحقيقة لم تستطع اللحاق بالأسطورة.

حينها أدركت: إذا كانت صورتي أنا – التي عشتها، وبكيتُها، وأشعر بألمها حتى اليوم – قد زُيّفت وأُعيد تأويلها، فماذا يبقى من الأمل في إنصاف الحقيقة التاريخية بعد ألف عام من التشويه؟

هذه إذن دروس الصورة الأيقونة:

أنّ التاريخ يُعاد كتابته في كلّ عصر،

ليس فقط على أيدي المنتصرين، بل أيضًا على أيدي اللامبالين،

وأنّ صورةً واحدةً خاطئة التعليق

قادرةٌ على جَرح الحقيقة جرحًا لا يقلّ عمقًا عن جراح الحروب